|

Die Gemeinde Wichte liegt in der Hessischen Senke, ein Gebiet, das im Erdaltertum (Paläozoikum) bis zum Ende des Karbons überwiegend mit Ablagerungen des Meeres (marinen Sedimenten) aufgefüllt worden war. Durch eine intensive Bewegung der kontinentalen Kruste wurden nun gegen Ende des Karbons auch hier in unserer Region Teile der Erdkruste zusammengeschoben, gehoben und aufgefaltet; das sogenannte „Variszische Gebirge“ entstand. Im Unterperm, der Rotliegendzeit, senkte sich das Gebiet wieder langsam doch unregelmäßig Gebiet der Hessischen Senke überschwemmen. Die Hochlagen blieben zunächst Landoberfl äche und mehr überfl utet. Das so entstandene flache Lagunenmeer unterlag schließlich einer zunehmenden Aussüßung durch den Wasserzulauf von Flüssen aus dem Hinterland. In der Folge, zum Ende des Erdaltertums hin, bildeten sich die feinkörnigen (schluffigen) Sabkhasedimente (Sabkha: flache abflusslose Senken in Halbwüstengebieten) des obersten Zechsteins, des Bröckelschiefers. Die Gemeinde Wichte liegt in der Hessischen Senke, ein Gebiet, das im Erdaltertum (Paläozoikum) bis zum Ende des Karbons überwiegend mit Ablagerungen des Meeres (marinen Sedimenten) aufgefüllt worden war. Durch eine intensive Bewegung der kontinentalen Kruste wurden nun gegen Ende des Karbons auch hier in unserer Region Teile der Erdkruste zusammengeschoben, gehoben und aufgefaltet; das sogenannte „Variszische Gebirge“ entstand. Im Unterperm, der Rotliegendzeit, senkte sich das Gebiet wieder langsam doch unregelmäßig Gebiet der Hessischen Senke überschwemmen. Die Hochlagen blieben zunächst Landoberfl äche und mehr überfl utet. Das so entstandene flache Lagunenmeer unterlag schließlich einer zunehmenden Aussüßung durch den Wasserzulauf von Flüssen aus dem Hinterland. In der Folge, zum Ende des Erdaltertums hin, bildeten sich die feinkörnigen (schluffigen) Sabkhasedimente (Sabkha: flache abflusslose Senken in Halbwüstengebieten) des obersten Zechsteins, des Bröckelschiefers.

Fein- bis mittelkörnige Sandsteine des Unteren Buntsandsteins leiten nun den Beginn des Erdmittelalters (Mesozoikum) ein. Der Buntsandstein ist die älteste Einheit der sogenannten Trias (Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper) und besteht im Wesentlichen aus durch Flüsse abgelagertem Material. Das Klima zu dieser Zeit war relativ trocken und heiß und eher durch saisonal auftretende Wasserzufuhr geprägt, vergleichbar etwa dem heutigen Monsunklima (Mitteleuropa lag zu dieser Zeit etwa in der Nähe des 30. Breitengrades). Das langsame Absinken ermöglichte eine relativ gleichmäßige Aufschüttung des gesamten Sedimentationsraumes. In der oberen Hälfte der Abfolge des Unteren Buntsandsteins kennzeichnet ein rascher Wechsel tonig-schluffi ger und sandiger Gesteine die Sedimentation. Im Mittleren Buntsandstein erhöhte sich die Reliefenergie zeitweise durch großräumige (epirogene) Bewegungen. Einige Gebiete hoben sich, andere senkten sich, so dass der Höhenunterschied größer wurde und grobklastische Gesteine, teils mit Geröllführung, als Basissandsteine der einzelnen Folgen des Mittleren Buntsandsteins entstanden („unten grob - oben fein“ Abfolgen). Mit dem Auftreten der Muschel Avicula im obersten Teil der Volpriehausener Wechselfolge schaltet sich in die eintönige Abfolge ein sog. Leithorizont ein (da diese Muschel bald wieder ausstarb, ist sie überall eine gute Hilfe bei der zeitlichen Einstufung von Schichten). Sedimenttexturen (Ablagerungsspuren wie Wellenrippeln, Strömungsstreifen etc.) und Tierfährten belegen eine sehr geringe Wasserbedeckung und häufi ges Trockenfallen größerer Areale, besonders in der Detfurth- und Hardegsen-Folge. |

Im Oberen Buntsandstein, dem Röt, gewann wieder eine ruhige Ton-/Schluffsedimentation im Wechsel mit vereinzelten sandigen Schüttungen die Oberhand. In einer weitgespannten Sabkha-Tonebene mit hoher Verdunstungsrate konnten aus den Wässern Salzkrusten mit Verdunstungsprodukten wie etwa Sulfaten (Gips und Anhydrit) und möglicherweise auch Steinsalz entstehen. Im Oberen Buntsandstein, dem Röt, gewann wieder eine ruhige Ton-/Schluffsedimentation im Wechsel mit vereinzelten sandigen Schüttungen die Oberhand. In einer weitgespannten Sabkha-Tonebene mit hoher Verdunstungsrate konnten aus den Wässern Salzkrusten mit Verdunstungsprodukten wie etwa Sulfaten (Gips und Anhydrit) und möglicherweise auch Steinsalz entstehen.

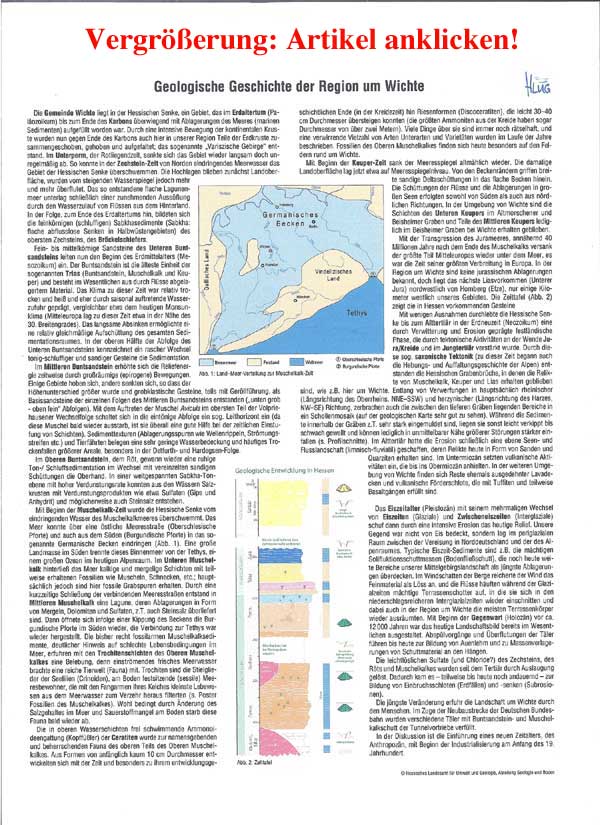

Mit Beginn der Muschelkalk-Zeit wurde die Hessische Senke vom eindringenden Wasser des Muschelkalkmeeres überschwemmt. Das Meer konnte über eine östliche Meeresstraße (Oberschlesische Pforte) und auch aus dem Süden (Burgundische Pforte) in das sogenannte Germanische Becken eindringen (Abb. 1). Eine große Landmasse im Süden trennte dieses Binnenmeer von der Tethys, einem großen Ozean im heutigen Alpenraum. Im Unteren Muschelkalk hinterließ das Meer kalkige und mergelige Schichten mit teilweise erhaltenen Fossilien wie Muscheln, Schnecken, etc.; hauptsächlich jedoch sind hier fossile Grabspuren erhalten. Die in oberen Wasserschichten frei schwimmende Ammonoideengattung (Kopffüßler) der Ceratiten wurde zur namensgebenden und beherrschenden Fauna des oberen Teils des Oberen Muschelkalkes. Aus Formen von anfänglich kaum 10 cm Durchmesser entwickelten sich mit der Zeit und besonders zu ihrem entwicklungsgeschichtlichen Ende (in der Kreidezeit) hin Riesenformen (Discoceratiten), die leicht 30–40 cm Durchmesser übersteigen konnten (die größten Ammoniten aus der Kreide haben sogar Durchmesser von über zwei Metern). Viele Dinge über sie sind immer noch rätselhaft, und eine verwirrende Vielzahl von Arten Unterarten und Varietäten wurden im Laufe der Jahre beschrieben. Fossilien des Oberen Muschelkalkes fi nden sich heute besonders auf den Feldern rund um Wichte. |

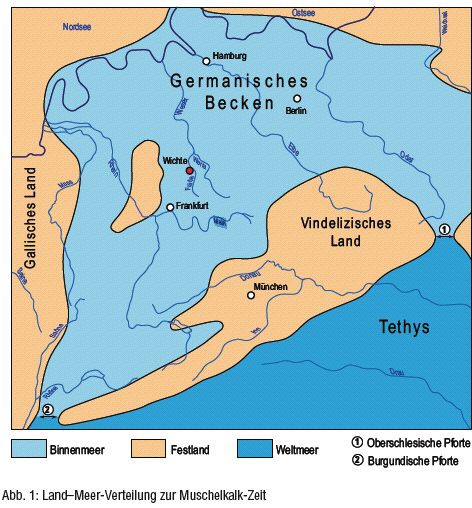

| Mit Beginn der Keuper-Zeit sank der Meeresspiegel allmählich wieder. Die damalige Landoberfl äche lag jetzt etwa auf Meeresspiegelniveau. Von den Beckenrändern griffen breite sandige Deltaschüttungen in das fl ache Becken hinein. Die Schüttungen der Flüsse und die Ablagerungen in großen Seen erfolgten sowohl von Süden als auch aus nördlichen Richtungen. In der Umgebung von Wichte sind die Schichten des Unteren Keupers im Altmorschener und Beisheimer Graben und Teile des Mittleren Keupers lediglich im Beisheimer Graben bei Wichte erhalten geblieben. Mit der Transgression des Jurameeres, annähernd 40 Millionen Jahre nach dem Ende des Muschelkalks versank der größte Teil Mitteleuropas wieder unter dem Meer, es war die Zeit seiner größten Verbreitung in Europa. In der Region um Wichte sind keine jurassischen Ablagerungen bekannt, doch liegt das nächste Liasvorkommen (Unterer Jura) nordwestlich von Homberg (Efze), nur einige Kilometer westlich unseres Gebietes. Die Zeittafel (Abb. 2) zeigt die in Hessen vorkommenden Gesteine. Mit wenigen Ausnahmen durchlebte die Hessische Senke bis zum Alttertiär in der Erdneuzeit (Neozoikum) eine durch Verwitterung und Erosion geprägte festländische Phase, die durch tektonische Aktivitäten an der Wende Jura/ Kreide und im Jungtertiär verstärkt wurde. Durch diese sog. saxonische Tektonik (zu dieser Zeit begann auch die Hebungs- und Auffaltungsgeschichte der Alpen) entstanden die Hessischen Grabenbrüche, in denen die Relikte von Muschelkalk, Keuper und Lias erhalten geblieben sind, wie z.B. hier um Wichte. Entlang von Verwerfungen in hauptsächlich rheinischer (Längsrichtung des Oberrheins, NNE–SSW) und herzynischer (Längsrichtung des Harzes, NW–SE) Richtung, zerbrachen auch die zwischen den tieferen Gräben liegenden Bereiche in ein Schollenmosaik (auf der geologischen Karte sehr gut zu sehen). Während die Sedimente innerhalb der Gräben z.T. sehr stark eingemuldet sind, liegen sie sonst leicht verkippt bis schwach gewellt und können lediglich in unmittelbarer Nähe größerer Störungen stärker einfallen (s. Profi lschnitte). Im Alttertiär hatte die Erosion schließlich eine ebene Seen- und Flusslandschaft (limnisch-fluviatil) geschaffen, deren Relikte heute in Form von Sanden und Quarziten erhalten sind. Im Untermiozän setzten vulkanische Aktivitäten ein, die bis ins Obermiozän anhielten. In der weiteren Umgebung von Wichte fi nden sich Reste ehemals ausgedehnter Lavadecken und vulkanische Förderschlote, die mit Tuffi ten und teilweise Basaltgängen erfüllt sind.

Das Eiszeitalter (Pleistozän) mit seinem mehrmaligen Wechsel von Eiszeiten (Glaziale) und Zwischeneiszeiten (Interglaziale) schuf dann durch eine intensive Erosion das heutige Relief. Unsere Gegend war nicht von Eis bedeckt, sondern lag im periglazialen Raum zwischen der Vereisung in Norddeutschland und der des Alpenraumes. Typische Eiszeit-Sedimente sind z.B. die mächtigen Solifl uktionsschuttmassen (Bodenfl ießschutt), die noch heute weite Bereiche unserer Mittelgebirgslandschaft als jüngste Ablagerungen überdecken. Im Windschatten der Berge reicherte der Wind das Feinmaterial als Löss an, und die Flüsse häuften während der Glazialzeiten mächtige Terrassenschotter auf, in die sie sich in den niederschlagsreicheren Interglazialzeiten wieder einschnitten und dabei auch in der Region um Wichte die meisten Terrassenkörper wieder ausräumten. Mit Beginn der Gegenwart (Holozän) vor ca. 12 000 Jahren war das heutige Landschaftsbild bereits im Wesentlichen ausgestaltet. Abspülvorgänge und Überfl utungen der Täler führen bis heute zur Bildung von Auenlehm und zu Massenverlagerungen von Schuttmaterial an den Hängen. Die leichtlöslichen Sulfate (und Chloride?) des Zechsteins, des Röts und Muschelkalkes wurden seit dem Tertiär durch Auslaugung gelöst. Dadurch kam es – teilweise bis heute noch andauernd – zur Bildung von Einbruchsschloten (Erdfällen) und -senken (Subrosionen). Die jüngste Veränderung erfuhr die Landschaft um Wichte durch den Menschen. Im Zuge der Neubaustrecke der Deutschen Bundesbahn wurden verschiedene Täler mit Buntsandstein- und Muschelkalkschutt der Tunnelvortriebe verfüllt. In der Diskussion ist die Einführung eines neuen Zeitalters, des Anthropozän, mit Beginn der Industrialisierung am Anfang des 19. Jahrhundert. |

|

|

|

Ausdrucken: Seite anklicken

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Geologische Geschichte der Region um Wichte

Geologische Geschichte der Region um Wichte